發(fā)布時間:2022-3-23 15:10:57

走進“山東省慶祝中國共產黨成立100周年”主題展,跟隨革命文物追憶崢嶸歲月!

一物勝千言,睹物思歷史

革命文物記載著

中國革命的偉大歷程

見證著共產黨人熾熱的革命初心

在慶祝中國共產黨成立100周年之際

讓黨旗永遠飄揚——

山東省慶祝中國共產黨成立100周年主題展

在山東博物館展出

下面,我們一同走進

主題展上的革命文物

緬懷革命先烈,追憶崢嶸歲月

中國第一個中譯本《共產黨宣言》

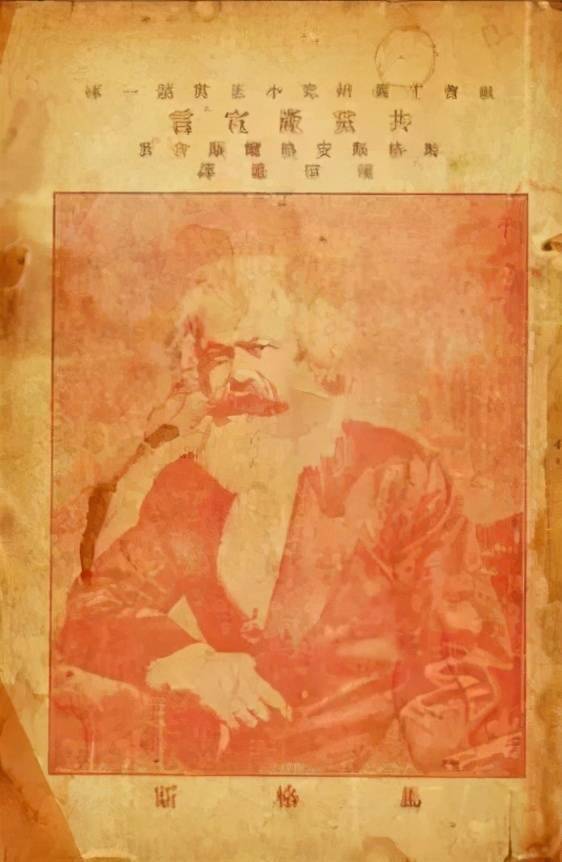

圖|1920年8月中國第一個中譯本《共產黨宣言》

(東營歷史博物館藏)

歷經烽火歲月,中國最早中譯本《共產黨宣言》至今流傳于世的極少。現存山東東營歷史博物館的《共產黨宣言》為山東廣饒縣大王鎮(zhèn)劉集村黨支部保存,是中國保存該書最早版本的十二本之一,也是迄今為止發(fā)現的唯一由農村黨組織傳播、使用和保存的珍貴紅色文獻。

這本《共產黨宣言》全書為平裝,封面赭石色印刷,正中印有馬克思半身像,著者署名為“馬格斯、安格爾斯合著,陳望道譯”。封面標題是錯印的《共黨產宣言》。封底是印刷時間:“一千九百二十年八月出版”。扉頁有一方最早保存人“葆臣”的印章。

這本《共產黨宣言》由王盡美參加一大后帶回山東。1926年由女共產黨員劉雨輝回鄉(xiāng)探親時送給廣饒縣大王鎮(zhèn)劉集村黨支部,而后歷經大革命失敗后的白色恐怖、險惡卓絕的抗日、解放戰(zhàn)爭,在烽火硝煙中得以幸存。從劉集黨支部的劉良才到村黨支部委員劉考文,再到普通黨員劉世厚,這本《共產黨宣言》幸而有著接續(xù)不斷的守護人,他們相繼用心血甚至生命一直將其保護下來,成為劉集共產黨人代代相傳的火種,同時也是馬克思主義在山東早期傳播的歷史見證。1975年用生命珍藏此書的老共產黨員劉世厚將此書鄭重捐獻給國家,現定為國家一級革命文物。

鄧恩銘寫給父親的家書

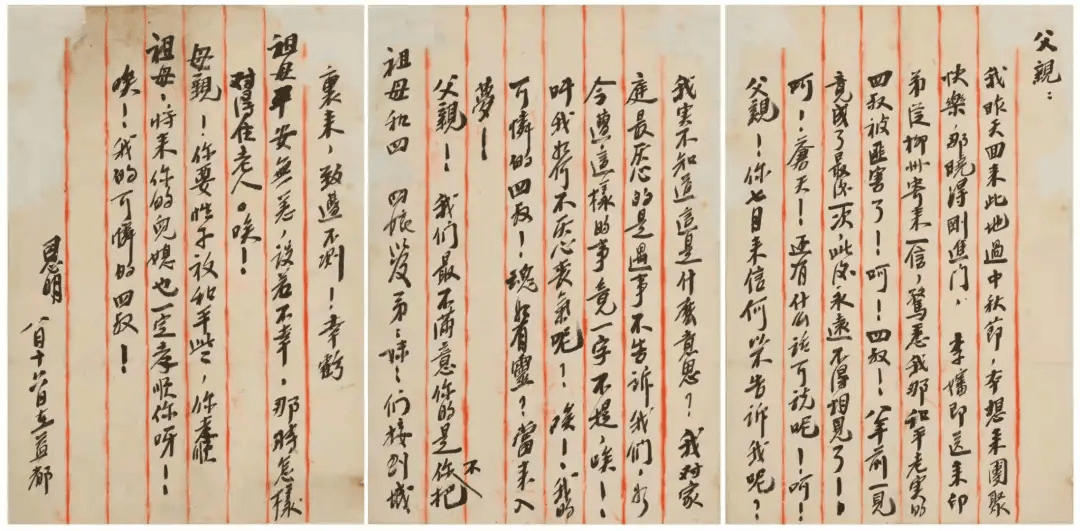

圖|鄧恩銘寫給父親的家書

(山東博物館藏)

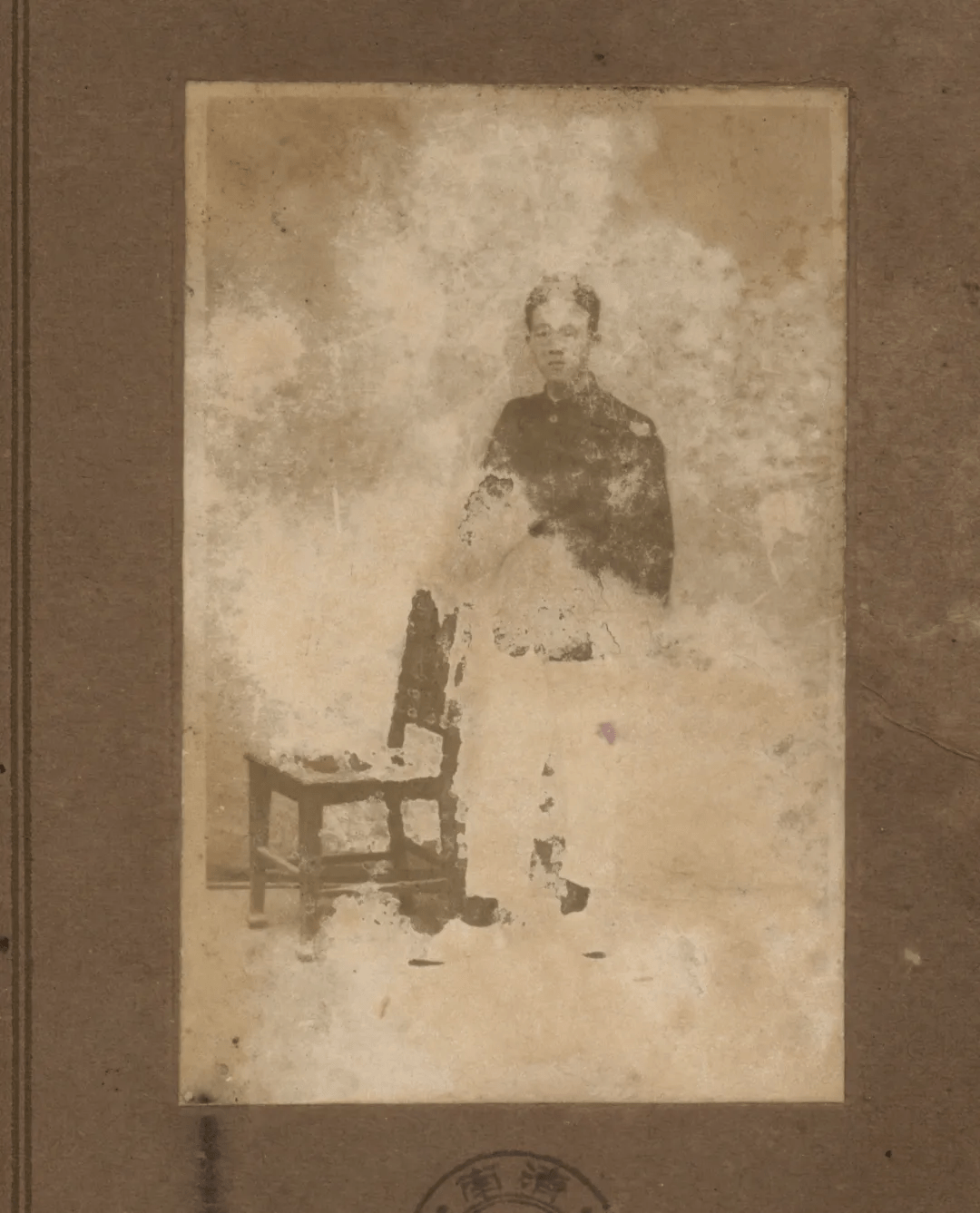

圖| 鄧恩銘早期全身像

(山東博物館藏)

鄧恩銘(1901.1.5-1931.4.5),字仲堯,曾用名鄧恩明、黃伯云、鄧又銘、佑民、一民、建勛、丁友民等。中國共產黨山東地方組織創(chuàng)始人之一,是1921年中共“一大”13名代表中唯一一位少數民族,也是最年輕的代表,是中共的創(chuàng)建者和中共山東省組織早期的主要領導人之一。

鄧恩銘的全身像和家書是山東博物館近現代史研究專家王家鼎先生在1981年從鄧恩銘同志的老家貴州荔波縣征集的。家書是鄧恩銘寫給父親的,根據判斷大約寫于1925年,家書共3頁,每頁8行。縱23.5厘米,橫16厘米,寫于山東益都(今青州)。家書為毛筆書寫,行楷,落款恩明。恩明是鄧恩銘同志常署的名字。家書飽含深情,紙短情長,字里行間飽含了投身革命的鄧恩銘對家人的無限牽掛和濃濃的關愛,見證了中共山東黨組織早期領導人在艱苦的革命歲月里熾熱的家國情懷。

鄧恩銘犧牲時年僅30歲,他用短暫的青春年華、堅如磐石的革命信念踐行了他那首臨終遺詩“不惜唯我身先死,后繼頻頻慰九泉”。

王盡美起草的

《山東反帝國主義大同盟會宣言》

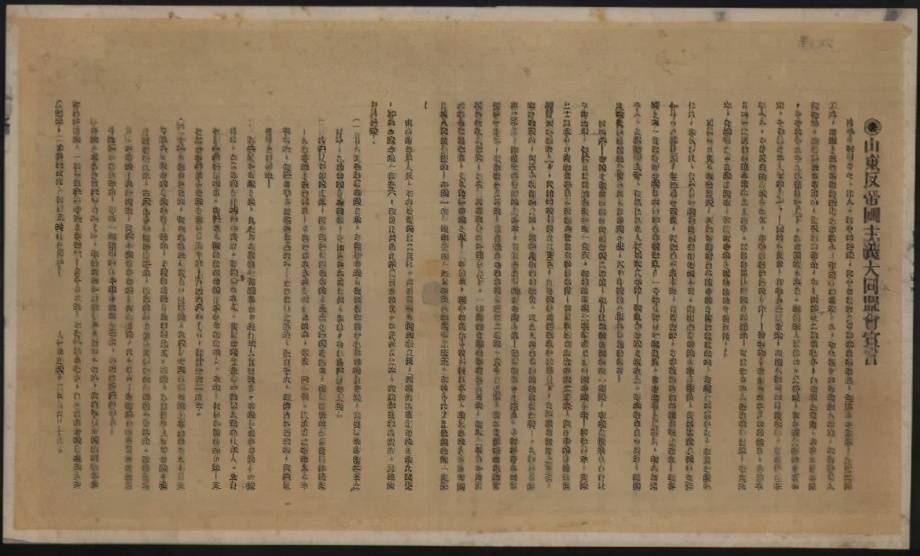

圖| 王盡美起草的《山東反帝國主義大同盟會宣言》

(山東博物館藏)

圖|迄今所見王盡美唯一一張個人像

(原版照片現存濟南戰(zhàn)役紀念館)

王盡美(1898-1925),原名瑞俊,又名燼美、燼梅,字灼齋,山東諸城枳溝鎮(zhèn)大北杏村(時屬莒縣)人。中國共產黨創(chuàng)始人之一,山東黨組織最早的組織者和領導者。

1924年8月24日,濟南各界聯(lián)合會與10多個團體召開山東反帝國主義同盟會成立大會,王盡美親自為大會起草了《山東反帝國主義大同盟會宣言》(以下簡稱《宣言》),并在1924年8月25日出版的《十日》第33期上全文發(fā)表。《宣言》歷數鴉片戰(zhàn)爭以來西方列強對中華民族的欺侮壓迫,揭示封建反動軍閥和帝國主義之間的共生關系,直言痛斥帝國主義是中國貧弱的根源。只有全民族覺醒、全國同胞一致奮斗,形成反對帝國主義的大同盟,才能實現民族的完全獨立。至今讀來仍令人振聾發(fā)聵。

《宣言》是山東反帝國主義大同盟會的綱領性文件,更是山東人民討伐帝國主義的戰(zhàn)斗檄文,充分展現了王盡美為代表的山東早期共產黨人對國際形勢、國家現實以及帝國主義本質的清醒認識。《宣言》的發(fā)表是山東早期共產黨人發(fā)動山東人民反對帝國主義和封建軍閥的歷史見證,更是中華民族偉大覺醒的充分彰顯。

注:史料部分來自中共山東省委黨史研究院《紅色齊魯365》和安作璋主編《山東通史》(現代卷)

王盡美在蘇聯(lián)使用過的毛毯

圖|王盡美在蘇聯(lián)使用過的毛毯

(青島市博物館藏)

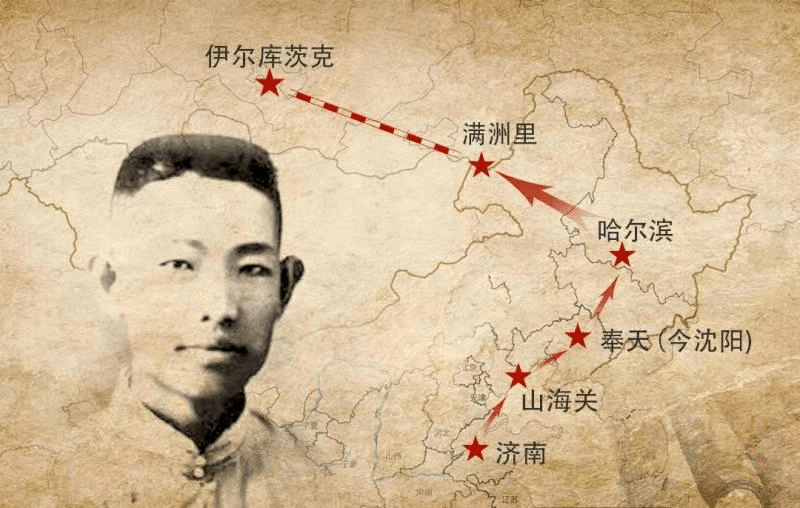

圖|王盡美(左二)與鄧恩銘(左四)在遠東各國共產黨及民族革命團體第一次代表大會期間的留影

這張毛毯是1922年王盡美在蘇聯(lián)參加“遠東各國共產黨及民族革命團體第一次代表大會”,并在會后留蘇考察學習時使用的。在這張毛毯背后,蘊含一段鮮為人知的紅色“絲綢之路”的記憶,見證了一大代表、中共山東黨組織創(chuàng)始人王盡美、鄧恩銘等人赴蘇聯(lián)參觀學習的經歷。

為了揭露帝國主義國家進行新的侵略擴張的面目,號召遠東各被壓迫民族開展反帝反封建的民族民主革命,共產國際定于1922年1月21日至2月2日在莫斯科召開遠東各國共產黨及民族革命團體第一次代表大會。經研究協(xié)商,確定王盡美、鄧恩銘、王象午、王樂平等人分別作為山東共產黨、國民黨及工人、青年等革命團體的代表參加中國代表團。

為避開軍閥的阻撓和破壞,出席會議的各項準備工作是在秘密狀態(tài)下進行的,選擇通往蘇聯(lián)的路徑借助了鮮為人知的紅色“絲綢之路”。為了遠東赴會,山東黨組織充分利用了這條商業(yè)路線。王盡美、鄧恩銘、王樂平等幾人從濟南買了一批昌邑絲綢,他們扮作小商人,出山海關,經奉天(今沈陽)、哈爾濱,到滿洲里,在滿洲里的一家旅館中找到了預定的聯(lián)絡點,然后乘火車前往伊爾庫茨克(后會議地點改為莫斯科)。

1922年1月21日,遠東各國共產黨及民族革命團體第一次代表大會在克里姆林宮斯維爾德洛夫大廳隆重舉行。大會閉幕后,王樂平、王象午等先行回國,王盡美、鄧恩銘和一些代表留在蘇俄繼續(xù)參觀學習。短短幾月短暫的參觀學習經歷,王盡美深刻地感受到了蘇聯(lián)社會主義革命取得的偉大成就,開闊了眼界,更加豐富了王盡美對無產階級革命和社會主義建設的認識,更加明確了中國革命道路的方向。此后,王盡美便脫離了學校的學生生活,成為一名職業(yè)革命家。