國家發展改革委、文化和旅游部等部門日前聯合印發《加大力度推動社會領域公共服務補短板強弱項提質量促進形成強大國內市場的行動方案》(以下簡稱《行動方案》)。《行動方案》)提出,到2020年,現代公共文化服務體系基本建成,文化產業成為國民經濟支柱性產業;旅游經濟穩步增長,對國民經濟的綜合貢獻度達到12%。相較于以往的基本公共服務均等化文件,《行動方案》突出的特點是,融入了對市場化要求較高的非基本公共服務內容,明確補齊基本公共服務短板、補強非基本公共服務弱項、提升公共服務質量水平三大行動,內涵更為豐富,政策指向性更強,服務于形成強大國內市場、實現高質量發展的立意更為明確。

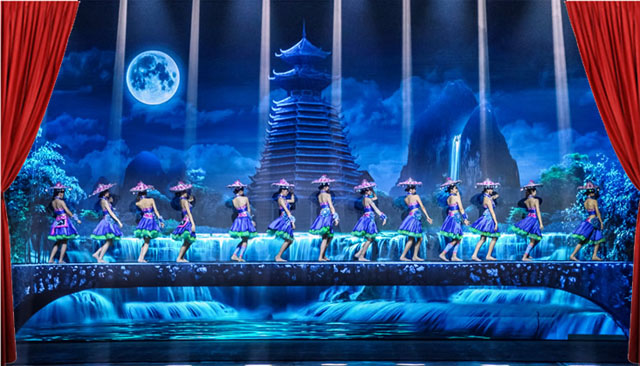

在文化和旅游公共服務領域,《行動方案》明確了幾項重點任務:一是完善重點地區旅游基礎設施,實施深度貧困地區旅游基礎設施改造升級行動計劃,推動全域旅游示范區創建單位加強旅游基礎設施和公共服務設施建設;二是推進多種旅游業態發展,包括建設美麗休閑鄉村、開發精品自駕游線路、建設紅色旅游經典景區、做大中醫藥健康旅游等;三是加強優秀傳統文化保護傳承利用,如加強大運河文化帶、革命文物等遺產保護利用設施建設,建設中華優秀傳統文化傳承基地,推進“互聯網+中華文明”行動計劃,實施鄉村文化繁榮興盛重大工程等。

事實上,相比于教育、醫療、養老等與人民群眾生活息息相關的領域,文化和旅游公共服務納入政策文本的篇幅較少。《行動方案》將文旅基礎設施和公共服務內容大幅擴充,一方面體現了文旅事業和產業經過多年發展,在國民經濟和社會發展中的地位日益提高,正成為擴內需、形成強大國內市場的重要力量;另一方面也表明在文化和旅游領域當前仍存在諸多基礎設施和公共服務方面的短板和弱項,體系不全、服務欠缺、質量不高的問題依然突出,需要下大力氣去解決。

公共服務體系建設是一項系統性、綜合性工程。根據分工方案的要求,目前仍處在加快文旅融合、機構整合階段的文化和旅游部門將重點參與27項重點任務中的6項,包括推動基本公共文化服務均等化、加強優秀傳統文化保護傳承利用、完善重點地區旅游基礎設施、提高公共文化服務效能、加快智慧廣電發展、推進多種旅游業態發展等。

相比基本公共服務的國家“兜底”,這6項任務多集中在非公共服務領域。那么,在市場經濟條件下,誰來投入?誰來運作?如何保障項目實施的可持續性?如何保障其不過度商業化?這些問題頗為棘手和復雜。考慮到《行動方案》明確的2020年和2022年兩個完成任務的時間點日益臨近以及文旅公共服務領域依然存在的突出問題,文化和旅游部門工作較為緊迫,需要以務實、高效的作風推進各項工作落實。對此,筆者提出以下建議:

一是深刻領會《行動方案》的具體要求,明確文旅公共服務補短板強弱項提質量的重要意義。要站在培育強大國內市場、服務轉型創新發展和滿足“人民群眾日益增長的美好生活需要”的高度,認識完善文化和旅游基礎設施和公共服務的價值和作用。要有問題意識、系統思維,充分對照《行動方案》中涉及的基本公共服務與非基本公共服務內容,清晰地界定和把握文化、旅游各自及交叉領域的公共服務事項,對照不同地區、不同細分領域的實際情況,發現短板、弱項和“提質”的關鍵點,找準靶心。

二是突出文旅融合的指導思想,明晰文旅公共服務補短板強弱項提質量的具體任務。文旅服務融合能夠最大限度地利用和節約資源,擴大產品服務覆蓋范圍,提高滲透度,從而為文旅融合拓展全新空間,發揮更大作用。在文旅公共服務補短板強弱項提質量過程中,應堅持“宜融則融,能融盡融”的原則,做好頂層設計。要樹立辯證統一的認識觀,把完善文化和旅游公共服務體系與脫貧攻堅等任務聯系起來,把政府、市場和社會組織力量聚集起來,把長期、中期和短期利益結合起來,統籌兼顧,取長補短、形成合力。同時還應明確,哪些問題是文化和旅游部門能夠解決的?哪些需要其他各部門配合或滿足其他前置條件才能解決?哪些問題的解決條件更為成熟?哪些是更為緊迫的優先項?

三是強化制度創新的重要作用,以務實、順暢、高效、有力的體制機制保障各項任務抓緊落實。結合《行動方案》的要求,文旅部門要有改革創新、敢為人先的精神,打破地域、行業與部門壁壘,突破利益束縛,完善基礎設施和公共服務體系建設體制機制,既要統籌協調、加大投入,也要做到量力而行,做好監督。總的原則是,對基本公共服務供給要明確投入保障,強化執行力;對非基本公共服務提供要有包容精神,創造寬松的政策環境,鼓勵社會廣泛參與,嚴禁大包大攬助長地方政府隱形債務風險。